来源:人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室、感染科

时间:2025-02-12

浏览量:

分享:

发热伴血小板减少综合征(SFTS),一个听起来陌生而复杂的医学名词,却在过去十年间悄然蔓延,成为全球公共卫生领域的一颗“定时炸弹”。这种新发的人畜共患传染病,以其高发病率和不断扩大的地理分布,严重威胁着人类的健康与生命。然而,长期以来,临床诊治却缺乏量化疾病严重程度、评估预后风险的客观指标,致使临床医师多依赖个人经验,疗效参差不齐,部分患者面临治疗过度或不足的困境,预后不佳。

2月6日,华中科技大学附属同济医院、人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室宁琴教授、陈韬团队,在国际知名期刊《Clinical Microbiology and Infection》上发表了一篇具有里程碑意义的研究论文——《Development and validation of a novel mortality risk stratification simplified scoring scale for severe fever with thrombocytopenia syndrome》。

宁琴教授、陈韬教授、吴迪副教授、陈广副主任医师、王晓晶研究员为该论文的共同通讯作者;博士后张梦为该论文共同第一作者。该研究得到国家重点研发计划“十四五”重点专项项目“人畜共患烈性传染病临床救治创新技术与防护规范研究”的资助。

团队凭借深厚的科研实力和不懈的探索精神,首次制定出基于循证医学证据的SFTS预后简化评分量表模型(SFTS-武汉模型)及疾病严重程度分期分级,这一成果为早期鉴别重症患者、实现个体化精准治疗、有效改善患者预后提供了有力支持。

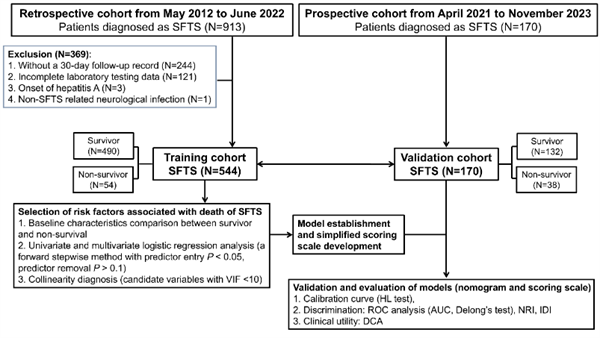

该研究采用多中心、双向性(前瞻-回顾)队列研究设计,严谨的科学研究设计为模型的准确性和可靠性奠定了坚实基础。

研究设计流程图

在研究过程中,团队深入挖掘,发现了7个与患者30天死亡密切相关的关键独立危险因素指标,它们分别是年龄、入院时体温、白细胞、血小板、AST(天门冬氨酸氨基转移酶)、肌酐以及血管活性药物的使用。为了使模型更易于临床应用,团队对数据进行了提炼简化,删繁就简,最终构建出简洁实用的SFTS-武汉模型,为临床一线医生提供了强大的实战工具。

医务人员只需将这7个指标输入SFTS-武汉模型,就能迅速获得疾病严重程度分层及具体评分。评分结果分为低风险组(0~12分,死亡风险<5%)、中风险组(13~18分,死亡风险5%~25%)和高风险组(19~32分,死亡风险>25%),让医务人员能够准确预判疾病进展和预后,从而在临床救治工作中有的放矢,制定更加科学合理的治疗方案。

在模型的预测能力评估方面,宁琴/陈韬团队采用了多种科学方法,如Hosmer-Lemeshow检验分析、ROC曲线、DCA决策曲线分析、净重新分类指数(NRI)和综合判别指数(IDI)等。结果表明,SFTS-武汉模型与SFTS-logistic模型的预测能力和临床效能相当,能够准确、客观地预测SFTS的预后情况。

在全球公共卫生领域,精准评估SFTS疾病严重程度并制定合理治疗方案一直是临床诊疗中的棘手难题。团队的这一创新成果,无疑是攻克这一难题的关键一步。它不仅为未来SFTS相关基础和临床研究奠定了坚实基础,更让临床医师手中多了一把精准的“标尺”。这把“标尺”能够快速、准确地对SFTS患者进行疾病严重程度评估,合理分配医疗资源,制定更加个体化、精准的治疗方案。从而显著提高患者的治愈率,改善患者预后,有力地推动了临床医疗的发展,为全球公共卫生事业贡献了中国智慧与中国力量。

附论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1198743X2500062X

人畜共患全重实验室宁琴教授团队首次制定SFTS预后简化评分量表模型

2月6日,华中科技大学附属同济医院、人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室宁琴教授、陈韬团队,在国际知名期刊《Clinical Microbiology and Infection》上发表了一篇具有里程碑意义的研究论文。